科研进展

【全文速递】JAMA:床旁心肺复苏训练对儿科ICU心脏骤停患者良好神经预后的影响:一项随机临床试验

文章来源:IE-learning急危重症学习平台发布时间:2022-04-01 12:38

ICU-RESUS和Eunice Kennedy Shriver国家儿童健康研究所;和人类发展合作儿科重症监护研究网络调查组

关键点

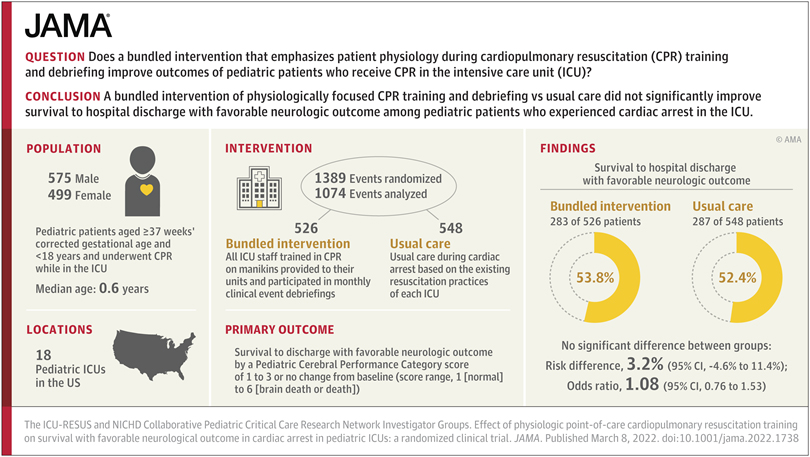

问题:联合床旁心肺复苏 (CPR) 培训并进行聚焦生理学的结构化汇报的干预措施是否可以改善在儿科重症监护病房 (ICU) 接受CPR患者的预后?研究发现:在这项平行的、混合阶梯整群随机试验中,共纳入1129名在ICU接受CPR的心脏骤停患儿,与常规护理相比,联合床旁CPR培训和聚焦生理学的结构化汇报的干预并没有显著提高到良好神经功能的存活出院率(52.4% vs 53.8%)。

意义:在儿科ICU患者中,加强床旁CPR培训结合聚焦生理指标的结构化临床事件汇报这种联合干预措施(bundle)并未显著提升患儿良好神经功能的存活出院率。

原文:JAMA. 2022 Mar 8;327(10):934-945.doi: 10.1001/jama.2022.1738.

翻译团队:赵祥凯,IE-learning平台翻译团队,桑文涛,边圆,徐峰,陈玉国

摘要

重要性 大约40%发生院内心脏骤停的患儿能够存活出院。CPR过程中达到骤停期间舒张压目标阈值以及ROSC后的达到收缩压目标阈值可能与预后改善相关。目的 评价联合干预的有效性,包括在床旁进行的以生理变化为重点的心肺复苏术训练和结构化临床事件汇报。

设计、设置和参与者 一项平行的、混合阶梯楔形整群随机试验(改善儿童心脏骤停的结局——ICU复苏项目[ICU-RESUS]),纳入来自美国10家临床中心的18个儿科重症监护病房(ICU)。在这项混合试验的整个研究期间,2家临床中心被随机分配在干预组,2家分配在对照组中;而另外 6家中心随机以阶梯式的方式从对照组过渡到干预组。2016年10月1日至2021年3月31日期间纳入1129例儿童ICU患者的CPR(首次)事件,并随访至出院(最终随访时间为2021年4月30日)。

干预 干预组(n = 526名患者),开展ICU复苏质量提升培训,包括床旁使用人体模型进行CPR培训(每月48次培训/单位)和心脏骤停事件的结构化生理学汇报(每月1次汇报/单位)。对照组(n=548例)开展常规的儿科ICU心脏骤停培训。

主要结局和措施 主要结局是良好神经功能的存活出院率,定义为儿科脑功能分类评分(PCPC)为1至3或与基线无变化(评分范围,1[正常]至6[脑死亡或死亡])。次要结局是存活出院率。

结果 在1276例患儿经历的1389例心脏骤停中,共纳入1129例CPR事件(中位年龄,0.6 [IQR,0.2~3.8]岁;499例女孩[44%]),其中1074例被纳入主要结局分析。主要结局:干预组(53.8%)与对照组(52.4%)相比没有显著统计学差异;风险差 (RD)3.2%(95% CI,-4.6% - 11.4%);调整后OR=1.08(95% CI,0.76 - 1.53)。干预组(58.0%)与对照组(56.8%)的存活出院率也无显著差异;RD 1.6%(95% CI,-6.2% - 9.7%);调整后OR=1.03(95% CI,0.73 - 1.47)。

结论和相关性 在这项18个儿科ICU进行的随机临床试验中,与常规护理相比,实施心肺复苏训练结合生理学指标重点结构化汇报的联合干预措施,未能显著提高儿科ICU中心脏骤停患儿良好神经功能的存活出院率。

介绍

2019年的一项研究显示,美国每年有超过15000名住院儿童经历心脏骤停并接受心肺复苏(CPR),其中95%以上发生在重症监护病房(ICU)。2010年至2018年间,心脏骤停发生后的生存结局趋于稳定,大约60%经历心脏骤停的患儿无法存活到出院。美国心脏协会 (AHA) 心肺复苏指南历来侧重于心肺复苏力学因素,如按压深度和频率。而目前强调CPR训练侧重于骤停过程中和骤停后的生理学指标的管理,以达到改善预后的目的。一项单中心临床研究显示,在护理中心进行CPR培训联合心脏骤停事件汇报提高了在 ICU 接受CPR的儿科患者的良好神经功能的存活出院率。在这项研究中,训练和汇报侧重于停骤停过程中及骤停后生理指标的管理,特别是心肺复苏期间的舒张压(DBP)、呼气末CO2(ETCO2)及骤停后收缩压(SBP)的管理。为了前瞻性地评估此联合干预措施在多个ICU中的有效性,本研究被设计为一项平行的、混合的阶梯式楔形、整群随机干预试验(改善儿科心脏骤停的结局——ICU复苏项目[ICU-RESUS]),并在美国10家临床中心的18个儿科ICU进行。

方法

试验设计详细方案和统计分析计划(补充1)此前已经发表,同时获得了犹他大学中央机构审查委员会批准。发生心脏骤停的儿科患者及ICU临床医生在免知情同意的情况下参与本研究。数据和安全监测委员会(DSMB)由国家心脏、肺和血液研究所指定。

为了将干预措施与常规护理进行比较,我们开展了本项平行的、混合阶梯楔形整群随机试验(在线图1, 补充 2)。依据这种混合设计方法,在研究的整个4.5年期间内,3个ICU在患者入组前过渡到干预措施管理,3个ICU在研究期间保持对照,其余12个ICU每7.3个月从对照组过渡到干预组。选择这种试验设计,是因为研究干预针对于ICU护理环境,因此患者水平随机化可能会导致对照组的沾染。使用混合设计代替传统的阶梯楔形设计来提高统计能力。

试验中心和患者纳入标准

本试验在10家临床中心的18个ICU (9个儿科ICU和9个儿科心脏ICU) 中进行。其中协作儿科重症监护研究网络(CPCCRN)的8家临床中心(14个ICU)构成了该试验的核心。在研究开始之前,另外2家临床中心(4个ICU)加入本研究。所有临床研究中心均承诺在随机化过程遵循实验方案实施干预。如果存在其他复苏质量改善方案(QI)与本研究的干预措施不同,则允许在这些ICU中使用。每季度向每个研究中心的首席研究者发送一份标准化调查问卷,以记录其他复苏QI方案(例如,开展聚焦于心肺复苏的预防或准备的会议)的开始日期。本研究的患者纳入标准:(1)年龄37周的校正妊娠期及以上至18岁及以下;(2)ICU中任何时间点接受CPR。如果患者在骤停之前存在以下情况则被排除在外:(1)存在记录在案的护理目标,限制积极的ICU治疗;(2)脑死亡;(3)有与当前住院相关的院外心脏骤停。种族和族裔数据是从电子病历中的条目中获得。这些数据用于提供入组患者的基线资料,从而易于评估研究结果的普遍性。

随机化

在研究中登记的医院水平上进行随机化。在研究期间,分配的医院或者处于干预状态,或者处于对照状态。采用阶梯式楔形方式进行干预的医院顺序是从10家临床中心的所有可能的随机计算机生成排列中选择的,从而达到干预组和对照组之间均衡登记(组间差异<5%)。过渡性研究中心:在过渡前3个月通知研究中心,为实施干预措施做好准备工作。过渡期的结束由第四次ICU汇报会议划定,这是非常重要,保证干预对CPR质量和结果的影响不会立即产生。对于研究期间始终保持干预状态的3个ICU,干预的实施发生在研究开始日期2016年10月1日之前的3个月内,目标是在收集患者结局数据之前保证ICU已完全具备干预组条件。

干预组

详细的试验方案此前已发表,同时可见于(附件1)。干预组需要接受一个由2部分组成的ICU 质量改进联合方案,包括床旁对人体模型进行CPR培训及在心脏骤停后开展聚焦生理指标的结构化汇报。监督干预实施由“医生冠军”——一个对复苏质量提升有兴趣的个人负责。床旁CPR培训课程持续时间少于2分钟,预计每个ICU在干预期间每月进行48次培训。不同的ICU,床旁培训负责人为护士教育者或研究中心的“医生冠军”。使用的人体模型(复苏安妮QCPR和复苏婴儿QCPR;挪度医疗),可以提供心肺复苏力学目标质量相关的反馈,例如心肺复苏频率和按压深度(在线图2,补充2)。每次训练中都回顾侧重于CPR过程中生理指标的标准化提示卡(在线图3,4,补充 2),每次汇报时长1小时,每月举行一次。病例强调使用生理性心肺复苏术以及基于动脉导管压力跟踪和ETCO2波形的术后护理目标管理。在心脏骤停护理的其他方面(如早期识别骤停和重要的术后护理目标)也是讨论的要点(在线图5, 补充2)。研究小组提供演示幻灯片,用于在汇报期间通过基于云的安全共享软件(eRoom; Open Text Corp)进行汇报,以确保 各ICU 之间的一致性。在汇报期间,详细展示近期儿科ICU心脏骤停期间CPR表现的每周报告卡(在线图6,补充2)。常规护理包括已登记的儿科ICU的现有复苏实践。由于COVID-19大流行,CPR培训从2020年3月1日开始暂停,并在州或地方限制允许的情况下恢复。每月的汇报会议继续进行,没有中断,但已过渡到虚拟平台。

数据收集

标准心脏骤停变量由经过训练的研究协调员根据已发布的院内心脏骤停指南收集。研究所有数据均基于心脏骤停指数(即ICU住院期间的第一个事件)。在研究期结束时(2021年3月31日)仍在住院的患者被随访了30天。为了进行分析,每个CPR事件被细分为30秒的时间段。计算每个时间段内生理和心肺复苏术质量力学数据的均值。生存分析中使用所有时间段的平均值。生理学和心肺复苏术力学数据提取和分析细节见补充2。

结局

主要结局是良好神经功能的存活出院率,定义为PCPC评分为1至3或不低于基线(评分范围,1[正常]至6[脑死亡或死亡])。PCPC分数由训练有素的研究协调员通过图表抽象确定,对于各个研究组他们是非盲的。次要结局是存活出院率。培训目标强调的探索性和事后结局包括:(1)CPR期间足够的DBP(年龄<1岁,DBP≥25 mm Hg;年龄≥1岁,DBP≥30 mm Hg);(2)CPR过程中的目标ETCO2 ≥20 mm Hg和(3)骤停后收缩期低血压(年龄、性别和身高<5百分位)。 其他探索性结局及事后成果见在线表格,补充2。

样本量计算

若将良好神经功能的存活出院率由 40% 增加到 51%,以80%把握度计算,预估需要样本量为1391个临床事件。在混合设计中,研究持续时间是预先指定的。通过延长试验时间以实现预先设定的入组目标会使先验样本数量估计无效。我们从2016年10月1日到2021年3月31日期间开展了严格的试验,根据CPCCRN的历史入组情况,预先保守选择4.5年的入组期,以获得足够的效能。用于评估的其他参数包括40%基线CPCCRN主要结局率,11%绝对改善,既往单中心研究的估计值以及对上限效应的担忧(根据先前的研究,具有神经功能预后良好的存活率远超过50%被认为是不太可能发生)0.03的集群内相关性。

统计分析

所有分析均使用每次住院的ICU心肺复苏事件指数。二元结局的校正比值比(ORs)和P值是基于多变量逻辑回归模型,治疗组作为主要预测因子,研究单位作为随机效应,以及以下的固定协变量:疾病类别,年龄类别,骤停前2至6小时之间的儿科死亡风险(PRISM)III评分(作为CPR前疾病严重程度的衡量标准,以解释CPR使用的任何潜在实践变化),首次记录的节律,试验开始计算与干预无关的时间趋势以及一天中的时间(工作日与夜晚和周末)的分段线性样条。根据控制相同协变量的多变量线性回归模型报告连续结果的调整平均差异。主要或次要结局没有缺失数据,使用完整的病例分析评估探索性及事后结局。中期疗效分析由DMSB在2.5年和3.5年进行。基于中期疗效分析,未对统计显著性阈值进行更改。对于主要结局以及所有次要、探索性和事后分析的最终分析,双侧P <0.05被认为具有统计学意义。由于多重比较可能导致I型误差,次要终点和分析的结果应解释为探索性。SAS 软件 (版本 9.4;SAS Institute Inc)用于统计分析。

我们开展了数次事后探索性分析。首先,对(1)接受至少1分钟心肺复苏术的患者,(2)接受至少5分钟心肺复苏术的患者以及(3)在COVID-19限制之前入组的患者(2020年3月1日)重复进行主要结局分析。其次,在模型中加入治疗与ICU的交互作用,评估干预在各个ICU的效果;通过检测ICU相互作用治疗的显著性来评估ICU间治疗效果的同质性。第三,通过模拟时间和治疗之间的相互作用,评估总体和治疗组具有神经功能预后良好的潜在生存时间趋势;通过测试这种相互作用的重要性来评估治疗效果随时间的同质性。第四,使用负二项式回归评估入组率随时间的变化,考虑时间,治疗,时间×治疗相互作用和ICU(随机效应)。

结果

参与者在2016年10月1日至2021年3月31日期间发生心脏骤停的1389名儿科ICU患者中,有1129个指数事件(81%)被纳入这项研究。主要和次要结局适用于所有入组患者。在第四次汇报之前的过渡期内入组的55名患者被排除在外,主要分析中包括1074个患者指数事件。在心脏骤停时动脉导管放置的548例患者中,397例(72%)具有可分析的动脉导管数据;在心脏骤停时进行ETCO2监测的674名患者中,234名(35%)具有可分析的ETCO2数据。表1列出了干预组(526例CPR事件)和对照组(548例CPR事件)的特征。CPR的特征如表2所示。医院站点级别患者特征见在线表2 ,补充2。

过渡期的平均(SD)时间为104(28)天(77-185)。在床旁共完成了21323次CPR培训,其中不包括由于COVID-19限制而暂停培训计划的约4个月期间内的培训事件,每月完成的平均(SD)培训数量为51(15)。共进行了440次结构化的心脏骤停后汇报,平均(SD)两次汇报时间为34(20)天。在纳入对照期的15个研究中心中,7个(47%)中至少有1个其他复苏QI计划应用至少3个月。CPR培训的描述性分析见eTable 3(Supplement 2);汇报见于eTable 4(Supplement 2);其他QI倡议见eTable 5 (Supplement 2) COVID-19大流行背景下,干预敏感度分析随时间变化的描述见eFigure 7 (Supplement 2)。

主要结局

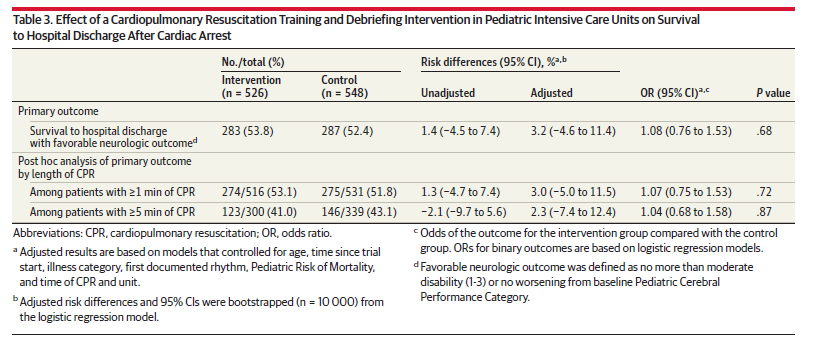

干预组(53.8%)和对照组(52.4%)之间的主要结局无显著差异;调整后的RD 3.2%,(95% CI,−4.6% - 11.4%);调整后的OR=1.08(95% CI,0.76 - 1.53)。事后分析显示,在接受CPR至少1分钟的患者中,干预组和对照组之间主要结局没有显著差异(调整后的OR=1.07 [95% CI,0.75 -1.53;P = 0.72)。在接受CPR至少5分钟或分析排除COVID-19限制后的CPR事件时干预组与对照组主要结局事件亦无统计学差异。

干预组(58.0%)和对照组(56.8%)相比出院存活率没有显著差异。RD 1.6% (95%CI, -6.2% - 9.7%);调整后OR=1.03(95% CI,0.73 - 1.47, P = 0.85)。

探索性结局

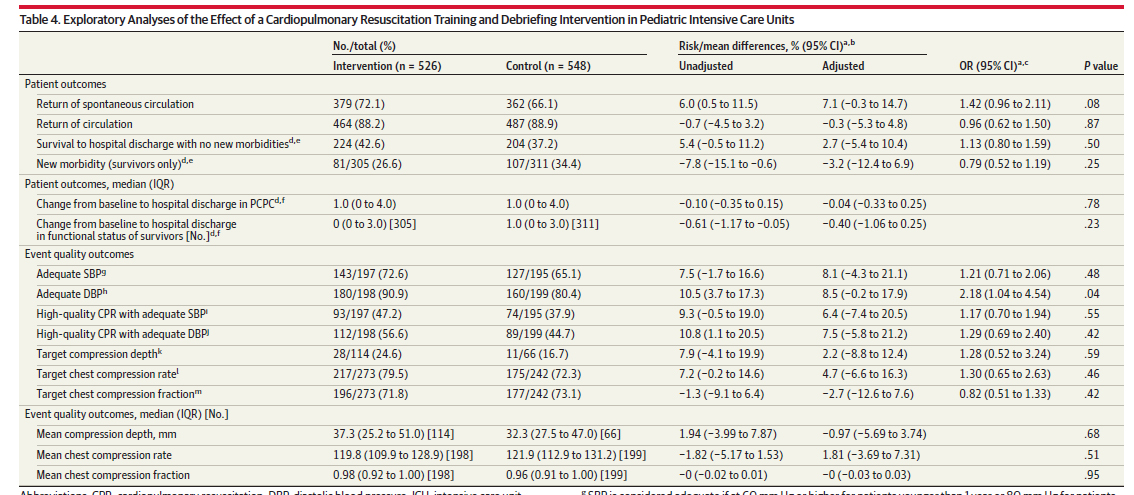

CPR质量指标组间无显著差异(表4)。然而,CPR事件在干预组(90.9%)中达到骤停期间DBP目标的可能性明显高于对照组(80.4%),RD 8.5%(95% CI,-0.2% - 17.9%);调整后OR=2.18 (95% CI,1.04 - 4.54, P = 0.04)。

与对照组(71.4%)相比,干预组(62.1%)在恢复自主循环后0至24小时内发生收缩压低血压的可能性显着降低;RD −11.7%(95% CI,−20.4% - −3.7%);调整后OR=0.59(95% CI,0.37 - 0.93;P =0 .02)。干预组(58.1%)和对照组(54.3%)在实现目标ETCO2上无显著差异;RD,−12.1% (95% CI,−32.2% - 6.7%);调整后OR=0.75(95% CI,0.30 -1.88;P = 0.53)。ICU特异性治疗效果的分析显示,干预组和对照组之间的主要结局无显著差异。在所有ICU中,治疗效果(P = 0.14)或随着时间的推移的治疗效果(P = 0.94)没有显著的异质性。与对照组(P = 0.56)或者全组(P = 0.39)相比,干预组(P = 0.51)主要结局事件没有潜在的显著时间变化。

讨论

在这项多中心研究中,儿科ICU中床旁心肺复苏术培训和基于生理的心脏骤停后评估报告并没有显著提高接受CPR的儿科患者神经功能预后良好的出院生存率。作为训练目标强调的探索性生理学结局中,与对照条件相比,在干预组CPR期间更有可能实现骤停期间DBP目标。事后分析显示,骤停后收缩期低血压在干预组比在对照组少见。儿童IHCA的存活率仍低于50%。超过95%的儿童CPR事件发生在ICU中,因此侵入性监测易用于指导复苏。基础和临床研究均支持将CPR的重点从标准化目标(如胸部按压深度和频率)转移到以患者为中心的生理目标(如血压和 ETCO2),因为这些目标位于从心脏骤停到恢复循环和长期生存的因果途径中。 AHA目前建议根据生理目标定制培训及术后护理,以改善患者结果。观察性研究已经证明临床医生使用生理学数据来指导复苏可以改善患者预后。 但目前尚缺乏多中心随机临床试验评估此种方法在儿科ICU中的有效性。本试验的优势包括新颖的混合设计、预先发表的研究设计及统计分析计划以及在COVID-19 限制下仍圆满的完成研究。

研究显示干预未能改善患者神经功能预后良好的出院生存率,有以下几种可能的解释。首先,在这项研究中,即使在对照组中,具有神经功能预后良好的出院存活率也超过50%,这高于研究样本量估计中假设并且高于之前任何大规模的儿科ICU心肺复苏术报告。因此可能导致检测结果显著改善的能力有限,具有上限效应主要是由于对照组纳入了先前CPCCRN生理学重点院内心脏骤停研究中的生理靶向CPR和Arrest后护理,AHA指南出版物,或其他未测量的生理定向复苏QI干预。为了支持这一理论,对照组中有超过80%的患者达到了DBP目标,被认为是提高生存率的主要决定因素,与以前的CPCCRN数据相比,绝对改善提高近20%。其次,可能是因为对照组中舒张压充足的高比率导致了事件生存(≈89%),但其他因素(如潜在疾病)最终决定患者的预后。第三,非个性化的DBP目标可能限制了主要事件分析,未来对最佳个体化BP目标的额外调查可能是有必要的。

局限性

本研究有以下局限性:首先,18个登记的地点是学术型儿科ICU,对生理复苏感兴趣,这可能会限制对其他非学术性儿科ICU或具有不同人员配置模式或CPR发生率的ICU的推广性。其次,预防心脏骤停的研究单位级别干预措施可能使初始样本量估计无效。探索性分析没有发现入组率与干预或入组率与COVID-19限制之间存在关联,但其他预防心脏骤停的举措在某些单位(高风险识别,监督程序和小组会议)中也很常见。第三,这项研究只招募了81%的计划患者,可能不足以检测出组间结局的潜在重要差异。第四,各组之间在基线特征方面存在一些差异,尽管根据站点水平差异进行了调整,但仍可能存在残余混杂。第五,本研究的目的不是确定CPR使用率。第六,在研究期间随机分配至对照组的临床研究中心中,具有神经功能预后良好的出院生存率基线率略高。未来使用混合阶梯-楔形聚类随机试验应使组间的入组率和基线主要结局率保持平衡,以加强研究推论。第七,混合设计提高了统计能力,但并非所有的ICUs都对对照和干预都有贡献,因此可能削弱研究中得出的结论。第八,研究设计可能低估了研究参与对常规护理部位的影响,因为干预的DBP靶标来自以前的CPCCRN研究。第九,4个ICU在控制期间在方案允许的低强度的情况在护理点和/或汇报时进行了培训,这可能影响了研究结果。第十,干预对长期结局的影响尚不清楚。

结论

在18个儿科ICU开展的随机临床试验中,与常规救治相比,加强床旁CPR培训和以生理指标为重点的结构化汇报的联合干预,未能显著提高患儿良好神经功能的存活出院率。